こちらのページは無料会員限定です。

会員登録はこちらから

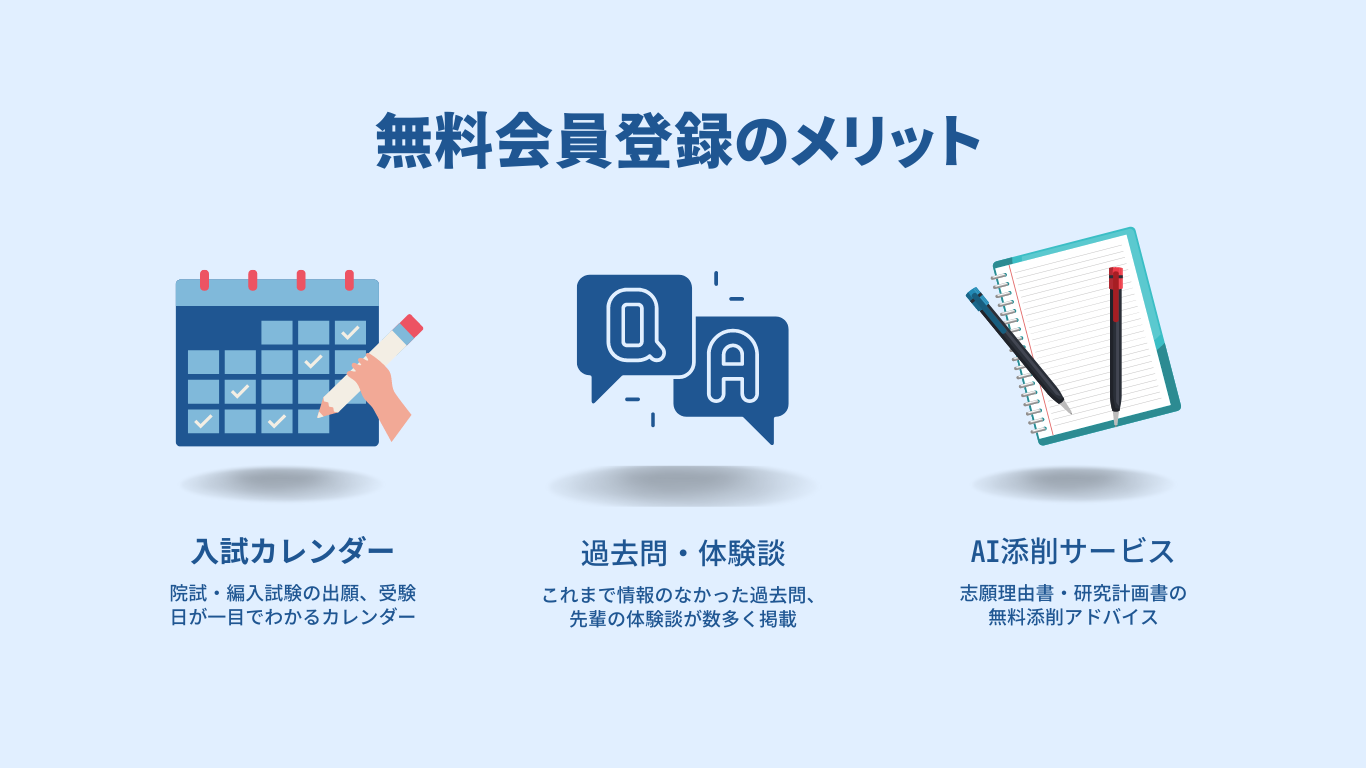

無料会員登録のメリット

1. 志望校の重要な情報を見落とさない

院試・編入試験の出願日、受験日が一目でわかるカレンダー

2. 院試・編入試験の過去問が無料で見放題!

これまで情報のなかった過去問、先輩たちの体験談が数多く掲載

3. 志願理由書・研究計画書AI添削サービス

あなたの志願理由書・研究計画書の無料添削が受けられます。

大阪大学の編入体験記・対策

大阪大学の編入体験記・対策

こちらのページは無料会員限定です。

会員登録はこちらから

院試・編入試験の出願日、受験日が一目でわかるカレンダー

これまで情報のなかった過去問、先輩たちの体験談が数多く掲載

あなたの志願理由書・研究計画書の無料添削が受けられます。